Eine erste Erwähnung einer Mühle im Bereich des heutigen Dorfes Kreimbach-Kaulbach findet sich in einem Vergleich mit Hohenecken aus dem Jahre 1281. Die Erbbestandsmühle „am Kaulbach“ gehört zu dieser Zeit der Deutschordenskommende Einsiedel1. Die älteste derzeit bekannte Aufzeichnung zur Schmeißbacher Mühle stammt aus einer Lehensurkunde aus dem Jahre 1473, in der ein „Jakob „Jeckel“ Müller zu Schmeißbach“ genannt wird2. Kurz darauf, im Jahr 1497, erfolgt dann die Erwähnung eines „Gedel zu Schmesbach“ als Müller3.

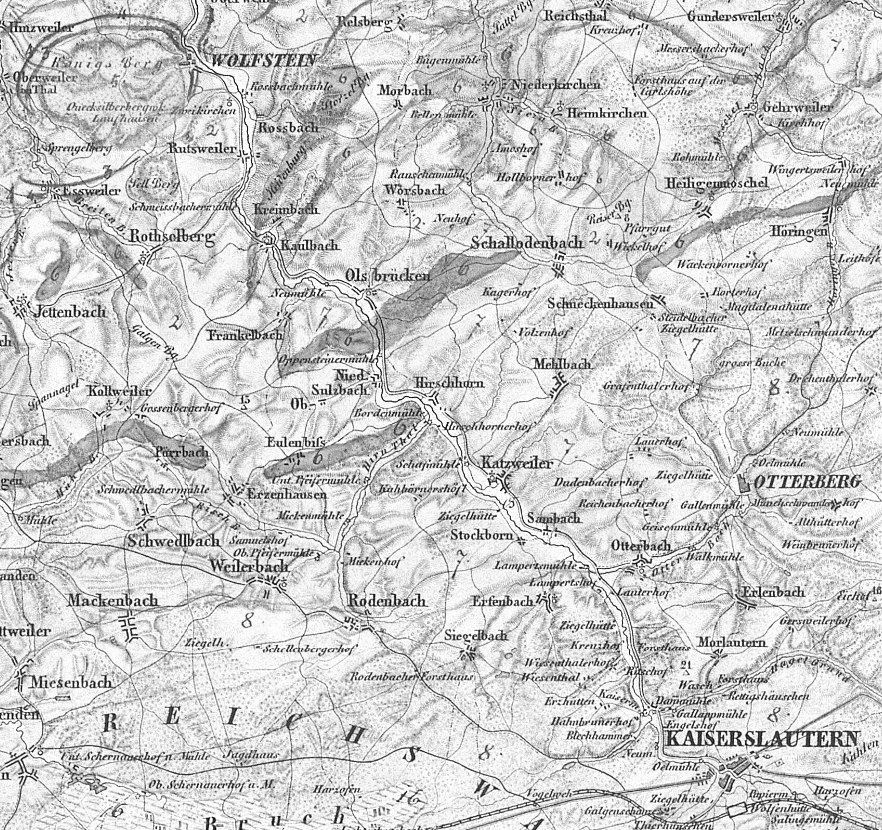

Wo die erste Mühle „am Kaulbach“ nun lag, läßt sich heute nicht mehr feststellen. Auch über die genaue Art und den Umfang dieser Mühle gibt es keine Überlieferungen. Erst für die Schmeißbacher Mühle können wir die genaue Lage benennen. Folgen wir von Kaiserslautern aus für etwa 20 Kilometer dem Flußlauf der Lauter in nordwestliche Richtung, erreichen wir mitten im Nordpfälzer Bergland das Dorf Kreimbach-Kaulbach. Nördlich der eigentlichen Ortslage, dicht an der Gemarkungsgrenze und am Zufluß des Schmeißbaches in die Lauter liegt die Schmeißbacher Mühle.

Über die Herkunft der Bezeichnung „Schmeißbacher“ oder auch „Schmesbacher“ schreibt der gebürtige Kaulbacher und Heimatforscher Dr. Ernst Christmann (1895-1974) in seinen Beiträgen zur Flurnamenforschung im Gau Saarpfalz 1938:

Schmeißbach, -wiese.

„Zu einem Flurnamen meines Geburtsortes Kaulbach (nordwestlich Kaiserslautern; … ) ist mir noch nirgends ein Seitenstück begegnet. Die eine Viertelstunde vom Orte gelegene Mühle, die Schmeißbacher Mühle, hat ihren Namen von dem benachbarten Schmeißbach, den Vellmann 1600 in seiner Ämterbeschreibung mundartlich Schmesbach schreibt; auch nennt er am entgegengesetzten Ende der Gemarkung das Schmeswieschen, wieder im Tal gelegen und ebenso sumpfig, wie das Tal des Schmeißbachs früher war. Es ist nicht schwer zu folgern, daß wir im ersten Teil dieser Benennung den gleichen Stamm haben wie in schmeißen („cacare“) und dem ersten Teil von Schmeißfliege, so daß Schmeißwiese und -bach auch den Sinn behalten würde, wenn man das m ausfallen ließe.”

Wenn wir hier von der Schmeißbacher Mühle sprechen, dann müßten wir korrekterweise eigentlich von den Schmeißbacher Mühlen sprechen. Ungefähr 1770 erfolgte die Aufteilung der Schmeißbacher Mühle in eine Mahl- und Ölmühle4. So gab es an jedem Ufer jeweils einen eigene Wassermühle, rechts der Lauter eine große Mahlmühle, links der Lauter eine kleinere Ölmühle, die später als sogenannte Doppelmühle (Öl- und Mahlmühle) betrieben wurde5.

Was aber ist eine Wassermühle, was eine Mahlmühle und was eine Ölmühle?

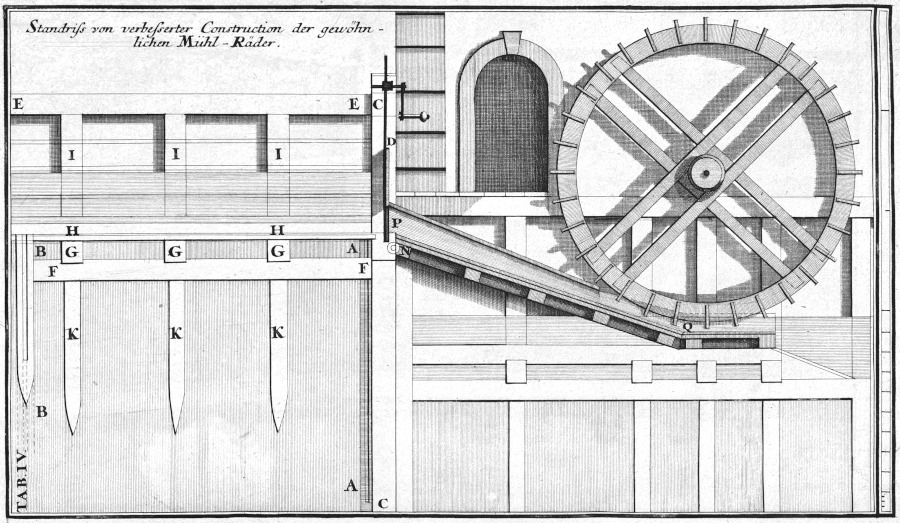

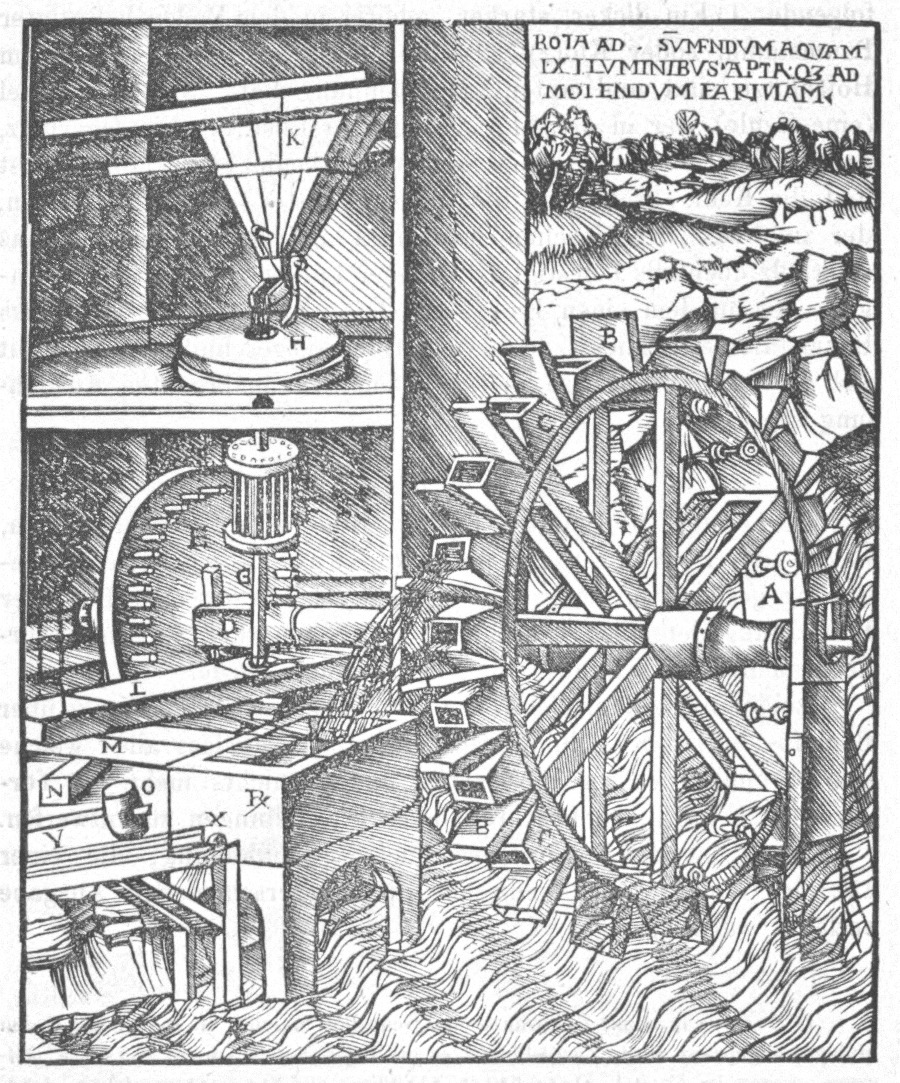

Der Begriff der Wassermühle bezieht sich auf die Art des Antriebes des Mahlwerkes. Das Mahlwerk der Mühle wird also über ein vom Wasser in Drehung versetztes Rad angetrieben. In Abhängigkeit davon, wo das Wasser auf das Rad trifft, unterscheidet man hierbei oberschlächtige, mittelschlächtige oder rückschlächtige, sowie unterschlächtige Wasserräder.

Eine Mahlmühle beschreibt hingegen die Art der Verarbeitung, also das Mahlen. Im konkreten Fall der Mehlherstellung spricht man hier von Getreidemühlen. In dieser werden Getreidesorten wie Weizen, Roggen und Dinkel zu Mehl verarbeitet. Vor der Verarbeitung der Getreide steht die sorgfältig Reinigung. Danach werden die Getreide mit Walzenstühlen vermahlen. Im Anschluß wird das Mahlgut auf einem Plansichter gesiebt. Dabei wird das Mehl abgesiebt und der Schrot erneut vermahlen, bis alles Mehl herausgelöst wurde. Diese Produktführung des Mahlens und anschließenden Sichtens nennt sich Passage.

Beschreibung der Abbildung: „Dabei ist A das hölzerne Wasserrad, dessen Kranz sowohl mit radialgestellten Schaufeln B versehen ist, gegen welche das die Umdrehung bewirkende lebendige Wasser stösst, als auch mit Kästen oder Eimern C, die man zur gleichzeitigen Erhebung von Wasser für besondere Zwecke benutzt. Die Welle des Wasserrades ist nach innen gehörig verlängert und auf den viereckigen Theil D derselben ein mit Triebstöcken versehenes Kammrad E gekeilt. Letzteres greift mit einem Drehlinge F zusammen, den die Mühlspindel G trägt, die ihr unteres Lager auf dem Stege L findet, während das obere im festliegenden (unsichtbaren) Bodensteine des Mahlwerkes angebracht ist. Auf dem höchsten Ende der Spindel G ist der Läuferstein H gehörig befestigt, in dessen Mittelloch (Auge) das zu vermahlende Getreide einfließt. Die Zuführung des letzteren geschieht aus einem pyramidalen Rumpfe K als Sammelbehälter der Körner, an dessen unterer Oeffnung ein verstellbarer Schüttelschuh angebracht ist. Das überdies von den Eimern C des Triebrades A gehobene Wasser wird in einen Behälter R ausgegossen, von wo ab es durch eine Oeffnung X in ein Gerinne Y geführt wird und zu entsprechenden Arbeitszwecken dienen kann. Nicht unwahrscheinlich ist es, dass der Müller nebenbei vielleicht eine Walke betrieben hat, wodurch zugleich der Hammer O eine Erklärung finden würde.“

Die Ölmühle hingegen stellt eine Produktionseinrichtung zur Herstellung von Pflanzenölen aus Ölsaaten und -früchten dar. Aus Rohstoffen wie Ölpflanzen, bei denen das Fruchtfleisch genutzt wird (wie Olivenbaum, Ölpalme) und Ölfrüchten, bei denen die Samen genutzt werden (Soja, Sonnenblumen, Raps) werde Ölen und Fetten sowie Ölschroten (Presskuchen) gewonnen. Verwendung finden die Pflanzenöle als Lebens- und Futtermittel wie auch im technischen Bereich (Oleochemie, Biokraftstoffe).

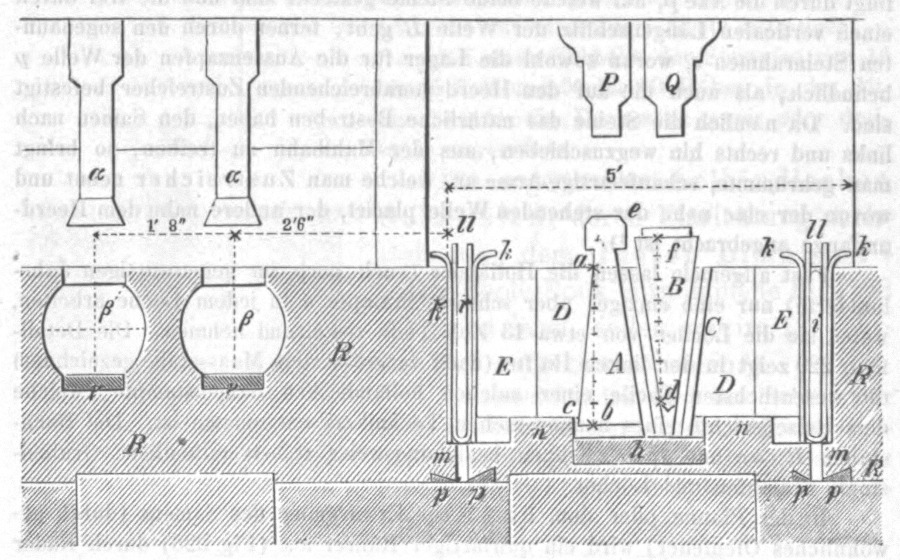

Traditionelle Ölmühlen im deutschsprachigen Raum bestanden aus einem Samenstampfwerk, einem Röstkessel und einer sogenannten Schlägel-Keilpresse. Der Prozess der Ölgewinnung wurde als Ölschlagen bezeichnet. Der Ölmüller wurde vielfach auch Ölschläger genannt.

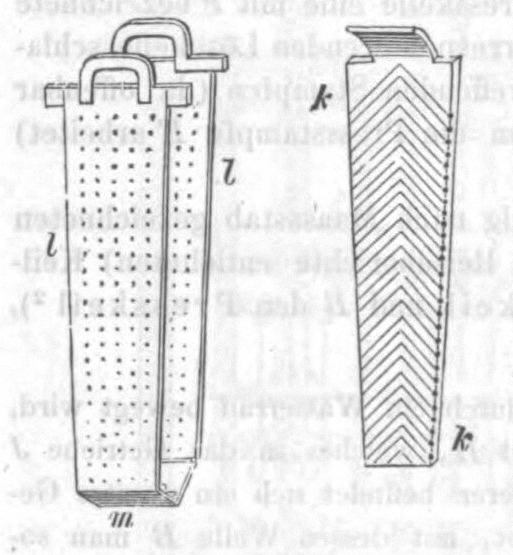

Beschreibung der beiden Abbildungen: „Dabei bezeichnet A den Lösekeil und B den Presskeil, C die an beiden Seiten des Presskeils anliegenden Futter (Scheiden), sowie D E Spünde (Kissen), welche den Raum bis zu den Stellen ausfüllen, woselbst der in Haar- oder Wolltücher i gepackte Oelsamen placirt wird. Um der Presskraft gehörigen Widerstand leisten und dabei doch die Presstücher möglichst schonen zu können, umgiebt man die Oelsamen-Packete zuerst mit den Pressblechen ll und weiter mit den aus Schmiedeeisen hergestellten, sogenannten Jageeisen kk. [Die zweite Abbildung] zeigt ein (in grösserem Massstabe gezeichnetes) gehörig gelochtes Pressblech, mit dem beide Theile l und l desselben verbindenden, um Scharniere drehbaren Gliede m, sowie eins der Jageeisen (den Jäger) darstellt mit eingearbeiteten Vertiefungen (Nuthen), um den Austritt des Oeles zu erleichtern. Das ausgepresste Oel läuft übrigens zuletzt durch Bodenöffnungen mm und Seitencanäle pp des Pressblockes R nach entsprechenden Sammelbehälter.“

Wenden wir uns nun wieder der eigentlichen Geschichte der Schmeißbacher Mühle zu. Neben ihrer ersten namentlichen Erwähnung anno 1473 finden wir für die nachfolgenden 154 Jahre zunächst keine weiteren Aufzeichnungen. Erst wieder im Jahre 16276 erscheint in der Kaiserslauterer Stadtrechnung ein N. Laux als Müller zu Schmeißbach, der für ein gewährtes Darlehen in Höhe von 50 fl keinen Zins entrichtet hat. Als Nachfolgender Müller dieses N. Laux auf der Schmeißbacher Mühle wird am 21. November 16637 ein Hans (Johannes) Jung erwähnt, welcher zuvor Spitalmüller in Kaiserslautern war. Etwa acht Jahre später, also um 16718 wird dann ein Johann Wilhelm Jung als Müller auf der Schmeißbacher Mühle angeführt.

Weitere 30 Jahre später finden wir dann für das Jahr 17009 gleich zwei weitere Müller in den Quellen. Zum einen den Johannes Jung als Müller auf der Schmeißbacher Mühle und zugleich einen Peter Brucher oder Beucher als vorhergehenden Müller daselbst. In den Jahren 171110 und 171311 erscheint dann erstmals ein Müller aus der Familie Scheidt auf der Schmeißbacher Mühle, namentlich ein Johann Philipp Scheidt. Für das Jahr 173812 liegt eine „Mühlenbeschreibung für das kurpfälzische Amt Wolfstein a.d. Waldlauter“ des Amtskeller Gervinus vor:

„Die Schmeißbacher Mahlmühl des Johann Wilhelm Scheyd ist Erbbestandsmühle von der Herrschaft Reipoltskirchen; im 5. Glied von den Eltern und Voreltern ererbt. 1 Mahl- und 1 Schälgang. Abgaben: 12 Malter Korn und 5 Cappen, an Kurpfalz nichts“

Schauen wir uns die Lebensumstände des hier erwähnten Johann Wilhelm Scheyd etwas genauer an, denn wir haben das große Glück, daß die Familienbibel desselben erhalten geblieben ist13. Deren persönlichen Inhalte seien hier wiedergegeben.

Auf dem Vorsatzblatt

Im Jahr 1740, den 14ten Mey

bin ich Bibele gekaufft worden

von Johan Wilhelm Scheydt, Müller von

Schmeßbach

vor und um 5 fl., 30 Xr.

Her Jesu in Deine Hände befehl ich Meinen Geist

hilff mir am lesten Ende.

Auf dem inneren Deckblatt

Im Jahre 1836

Ist eine grose Dierung gewesen das ein

so groser Fuder Man(g)el wahr

und im Jahr 1837 auf den

17 siebzehend Abrihl so ein krausamer

Schneh gefalen ist das in fielen

Jahren noch keiner so gewesen ist.

Das durch die schlechte Wiederun(g)

noch wenich im Abrihl geakert

gewesen ist.

Anmerkungen zu den Kriegsjahren 1793 bis 1796 auf dem rückwärtigen Deckblatt

Das 1793te Jahr

haben wier Krig und Griß Geschrey in unserer Gegend gehabt; wir

haben Keißerliche, Preißen und Hannofer und Heßen Völker bey uns und das Gantze Reich streittet

gegen Franckenreich, und ist in diesem Jahr so eine schröckliche Dirung das es schon so eine

lan(g) Zeit nicht hat gerechnet. Auff den 19ten Juny haben wir einen Gewitterrechen gehabt, nun seind

der Zeit keinen bis den 2ten 8ber so ein Tag Regen, mehr nicht.

Und ist alles sehr teuer das malter Korn 10 fl., 30 Xr., die Spelt 7 fl., der Kohl-

samen das Malter 20 fl.; der Haber hat den Mey das Malter 7 fl. 20 Xr. golten und im Ocktober 6 fl., der

Centner Weiß-Glehsahmen 30 fl., das Pfund Schweinefleisch 10 Xr., das Rintfleisch 8 Xr.

das Malter Grunbieren 4 fl. 16 Xr.; das mager Fieh ist aber wegen des Futers und der Dirung wolffeil. Hab

ich Nickel Scheid der alte dieses den 20ten 8ber 1793 auffgeschrieben und werte weiter wie es sich noch

zu tröget auffschreiben. Wir mißen alle Woch von hir Frucht zu Lautern laten und auff Birmesenß vieren.

Nun ferner wird das Grigesfeuer von Tag zu Tag erger. Den 28ten 9ber.

1793 sein 120 000 Franzosen von Kolweiler und die Straße (nach) Ramstein

über Olßprucken und nachher dem Keißersberg und (Morlautern) marschiret und da eine Schlacht gehal-

ten, das da unzehlige viele Menschen und Früh sind auff dem Platz plieben und es hat 3 Tage lang kannu-

nirt das meine Finster gantz erstaunet gezi(ttert) und wir haben 3 Tag und 3 Nächte nicht geschlaffen und

unser Füg die 3 Tag und 3 Nachten im Selberg gehabt. Den 26ten 9ber sein die Fran-

zoßen in unser Orth gefallen und dem manne das Gewehr und Sabel auff die Brust gehalten, bis sie

ihnen das Gelt all gegeben haben. Den 1ten Xber sein sie wieder ab marschiret bis nach

Bliß Casten, so ist wieder ein wenig Ruh gewesen. Das fernere wird sie lehren. 1794 den 3

Januar sind die Frantzoßen milliohnenweis in unser Reich gefallen und haben uns alles geblintert,

unser (Fieh)

al genommen Kie und Ockßen, Schaff und Schwein überhaubt alles Vermegen

unßer Orth hat nebst aller Plinterung 10 000 fl. Brandschatzung geben mißen

und die Franzoßen sind hir geweßen bis in den Mertz, nachhin sind sie in den Reißwalth

gezogen und in Lautern und sind bis dato 18. Mey noch da.

Mir haben uns im Mertz wieder vor die Noth Füe kauft und wieder die Som-

sath getan zu Noth. Nun den 16ten Mey haben wir zum ersten Mahl ein Teusche Feltwacht in

unserm Ort. An Jötzo gilt das Malter Korn 11 fl., die

Speltz 7 fl., der Haber 6 fl. und die gantze Gegent ist wieter mit deutsche Felcker angefüllt, nun weis der

Liebe Gott wie es weiter gehet. Wir haben den Winter mißen für einen großen Haufen Stroh und Hey

und auch jöder 1 Malter Frucht auff

Seite 2

Schibertz tragen, das Stroh und Hey ist verbrennt worten, die Frucht haben wir wieder derfen aufffaßen.

Wir habe vor das Brennen mißen

130 fl. spentiren, an sonsten hat das Dorff sollen abgebrant werden. So haben wir mit dem Hey und Stro

brant bezahlt abewr was sie Vie aus unserm Orth getriben haben ist kein Zahl; sie haben mir 8 Ockßen, 3

zwey Jährige Stir, 1 Kuh, 3 fette Schwein, 1 Seykalb,

14 Malter Speltz, 10 Malter Korn, 20 Malter Haber und alles Ge(tüch?), Fleisch

und was sie grigt habven, genommen; aber doch niemand getöttet. Aber 10 Man von hir haben zu Lau-

tern gefangen geweßen bis wir die 10 000 fl. bezahlt hatten. 1794, den 23ten Mey haben wir Preißen zu Einquartierung

grigt, nähmlich 500 Man, die unter Gönneral Borstel stehende Leit. Ich habe 2 Leitenant

(und den) Feltbretiger und 7 Betinten im Quartir, Leidnand Ferter und Leitnandt Bißmarck.

1795 haben wir alle Woch mißen 7 Wagen (und) 1 Karg auff Alsenß mißen fahren mit Hey und Stro und in

diesem Winter haben die Frantzosen den gantzen Rein bezogen und wir mussten vor sie liffern Hey,

Haber und Stro. Und haben sie noch Haber kauft das Malter 5 fl. 30 Xr. und Korn 10 fl., Spelt 7 fl. und

eben alle Früchte, worauff der Hun(g)er zu befürchten war. Den 1795ten Sommer hat das Malter Korn

golten 20 fl., die Spelt 10 fl., der Haber 7 fl., das Pfund Rinthfleisch 14 Xr., das Pfund Schweinsfleisch 18

Xr.. Ferner diesen 1795ten Herbst seind die Frantzosen wieder an dem Rein zurück geschlagen worten

(und haben sich gut gehalten) bis nach Lantauen und Birmersens,

Homburg Birckefelt, Oberstein, darnach sind sie auff der anter Seit der Noh hinunter bis Coblens

und in gantz Holant stehen geblieben bis tato den 26ten Merz und wer weiß noch wie lanck. Seid dem

1795ten Herbst so sind die Keiserlichen ungerischen Hußaren und Olaner oder Spißreiter bey uns im

Winter Quartir. 1796 bis Ostern den 27ten Mertz 1796 und wißen noch nicht wan sie fort kommen; sie

haben alle Früchte gespert, das wir nicks können verkauffen als den Habe, mißten wir an sie geben das

Malter 4 fl. Zum überichen müßen wir sie füdern um sonst. Ich habe den Rytmeister im Haus mit seiner

Kochin und 1 Husar und 3 Geul. Der Rytmeister heist Anthonyus Chüißmarcky.

Auf der folgenden Seite haben sich einige französische Soldaten verewigt, wohl solche, die bei Müller Scheyd im Quartier lagen

Patriote Gindre Gabriel

Auchatraire (?) Panisset

Rozet

Francois Rozet Caporal

au deuxieme Battalion

de la 62 e Brigade

Goubertiez

Im Inneren der Bibel, auf dem leeren Blatt vor Beginn der Bücher des Neuen Testaments ist von Hand verzeichnet

Goubertiez Volontaire

Michel Maurent

Die Rückseite enthält Einträge von bayrischen Soldaten, die 1815 während der Befreiungskriege in Rothselberg einquartiert waren

Anton Schlinz

von Graffertshofen, den 6ten Jäner 1815

Nikolaus Klepper von

Engelhofen bey Weisenhoren

nebst Ulm an der Donau

Der Nikolaus Klepper

und der Anton

Schlinz ist in Krotzelberg

gewesen 1815

Ich winsche dem Schreiber

einen bradenen Hasen,

und dem Leser einen Dreg

auf die Nahsen. 1815

Im Jahre 178014 ist ein Johann Niklas Scheidt Müller auf der Schmeißbacher Mühle ausgewiesen, als er einen Erbbestandsbrief für die Mückenmühle bei Eulenbis erhält. So stellt sich am 09. April 1780 ein Frantz Bosong als Bürge des Müllers Scheidt für die Übernahme der Mückenmühle zur Verfügung.

„Nachdeme mir unterm heutigen dato auf mein unterthäniges Supplicieren die Deutsch-Ordens Mückenmühl zu Weilerbach mit denen darzu gehörigen Gütheren zu einem Erbbestand dergestalten in Gnaden zugesagt worden, daß ich den gnädig zu erhaltenden Erbbestandts Brief dem Joann Nickel Scheidt Von der Schmesbacher Mühl bey Kaulbach nach Vorhere eingeholter gnädiger Ratifikation übertragen könne, so stelle ich mich nicht allein als Bürgen und …zahler der jährlich zu entrichtenden Erbbestandspfacht für jetzt und in Zukunft hiermit dar, sondern mache mich auch andurch anheischig, die Laudemialgebühren Von letzterem Steigschilling ad 2410 fl also gleich nemlich 2 fl von 100 fl an den Kommende Beamten zu Lautern abzuführen, und erbiete mich anbey, von denen an die Frau Regierungs Räthin von Hoffstadt zu zahlenden Steig-Geldern so viel einzubehalten, als die Laudemial-Gebühren Von denen 3633 fl 29 Xer, so gedachte Frau Regierungs Räthin zu zahlen schuldig ist, ertragen mögen, so geschehen Trier in der Land-Commende den 9ten April 1780“ gez. Frantz Boßong [beglaubigt] In fidem Tit: Weber Balley Secretarius

Fünf Jahre später, anno 178515, errichtet dann ein Müller Johann Nikolaus Scheidt an der Stelle der alten Mühle einen Neubau. Die nächste Erwähnung eines Johann Nikolaus Scheidt finden wir dann wieder im Jahre 181116, als jener die Ölmühle erneuert. Dies ist aber nicht lange von Bestand, denn bereits im Folgejahr, also 181217 wandelt er diese wieder in eine Mahlmühle um.

184518 war die Schmeißbacher Mühle eine sogenannte Doppelmühle. Der Müller Heinrich Scheidt von der Mahlmühle beantragte die behördliche Genehmigung zur beabsichtigten „Erweiterung des Betriebs“. Erstens gehe es darum, dem „vermehrten Zuspruch“ seiner Mühle gerecht zu werden, er wolle aber auch „vorzüglich“ zweitens das ihm „concessionsgemäß zustehende Wasserrecht“ möglichst vollständig ausschöpfen, ein Vorhaben, das zwangsläufig die Opposition des benachbarten Ölmüllers heraufbeschwören mußte . Das Vorhaben wurde genehmigt, denn bereits 1846 verfügte das Mühlwerk der Schmeißbach Mahlmühle über „3 Mahlgänge und 1 Schälgang“. 1863 gehörten sogar „vier Mahlgänge und ein Schälgang“ zu diesem Anwesen.

Georg Adam Scheidt von der auf dem linken Lauterufer gelegenen Ölmühle entschloß sich ebenfalls in 184519 seine eigene Ölmühle um eine Mahlmühle zu erweitern. Er begründete die Notwendigkeit zur Erweiterung mit wirtschaftlichen Gründen. Da „in hiesiger Gegend zu wenig Oelgewächse gepflanzt“ würden, müsse zwangsläufig ein „Mangel an Umsatz des Oels“ auftreten, obwohl er andererseits für das ganze Jahr seine „Gewerbesteuer“ zu zahlen habe. Ferner sei der „Petent ein Familienvater von 8 Kindern“, weshalb es ihm unter diesen Umständen schwer falle, „sich u. seine Familie zu ernähren.“

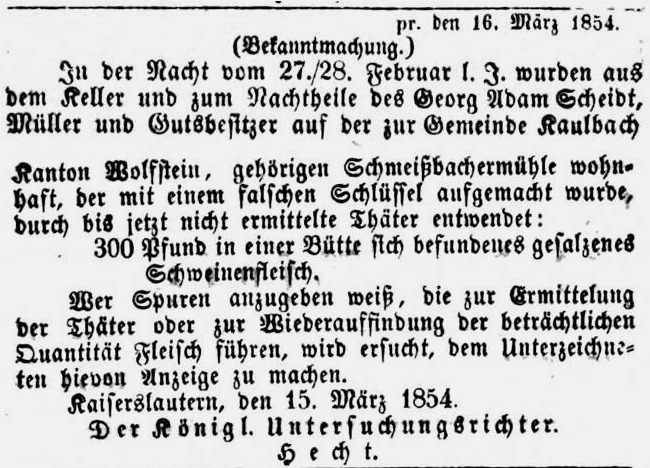

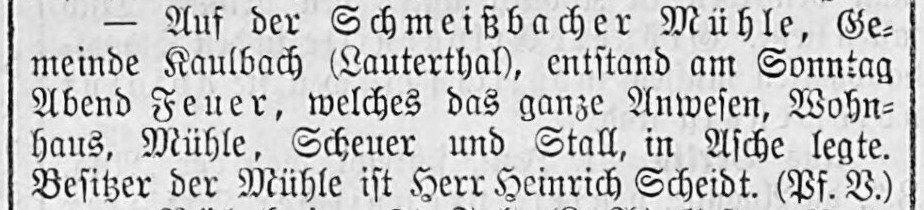

Neben der schwierigen wirtschaftlichen Situation als Ölmüller war Georg Adam Scheidt auch nicht vor den allgemeinen Unbillen des Alltags gefeit, wie uns nebenstehender Ausschnitt aus dem Kreis-Amtsblatt von 1854 zeigt.

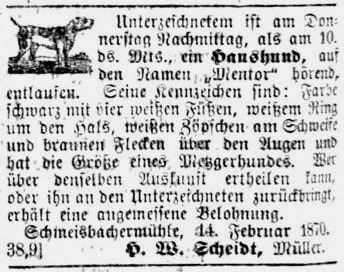

Aber auch der Nachbarmüller Heinrich Wilhelm Scheidt, von der zweiten Schmeißbacher Mühle auf der gegenüberliegenden Seite der Lauter, stand vor ähnlichen Alltagsherausforderungen, wie diese kleine Zeitungsannonce aus dem Jahr 1870 recht anschaulich belegt.

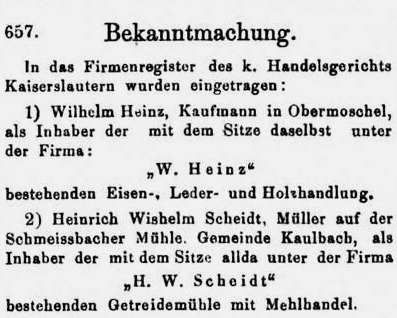

Obgleich er bereits 1870 als einer der beiden Müller auf der Schmeißbacher Mühle erwähnt wird, finden wir erst im Jahr 1873 einen Nachweis über den Eintrag des bereits bestehenden Mühlenbetriebes des Heinrich Wilhelm Scheidt als „Getreidemühle mit Mehlhandel“ in das Firmenregister des königlichen Handelsgerichts in Kaiserslautern. Aus der gleichen Zeit dürfte auch die Siegelmarke aus dem Besitz des Autors stammen. Diese Art von Siegelmarken wurden von etwa 1850 bis 1945 zur Versiegelung von Briefumschlägen und zur Kennzeichnung von schriftlicher Korrespondenz verwendet. Sie lösten die bis dahin gebräuchlichen Wachssiegel und den Siegellack ab.

Für das Jahr 1879 läßt sich nachweisen, daß der Philipp Schinkel aus Rothselberg bereits seit 22 Jahren dem Müller Heinrich Wilhelm Scheidt als Dienstknecht diente, wofür er anlässlich des Preiszuchtviehmarktes in Kusel am 23. September mit einem Preisgeld in Höhe von 10 Mark belohnt wurde20.

In der Nacht vom 25. auf den 26. Juli 188021 kam es in der Mühle des Heinrich Wilhelm Scheidt, Müller auf der Schmeißbacher Mühle links des Mühlteichs zu einem Brand, der in wenigen Stunden „die Mühle, Wohnhaus und Scheuer mit den darin befindlichen Vorräthen an Frucht, Mehl, Heu und Stroh“ ziemlich zerstört hatte. Der Müller Scheidt beabsichtigte, zu Beginn 1881 sein „Getreidemühlenwerk“, das bisher“durch drei… Wasserräder in Betrieb gesetzt“ worden war, „durch eine Turbine zu ersetzen. Dieser bereits im Juni 1881 realisierte Plan, zeigt neben dem Hinweis der Gendarmeriestation Wolfstein, der „Brandgeschädigte“ lebe in „sehr guten Vermögensverhältnissen“, die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Mühle.

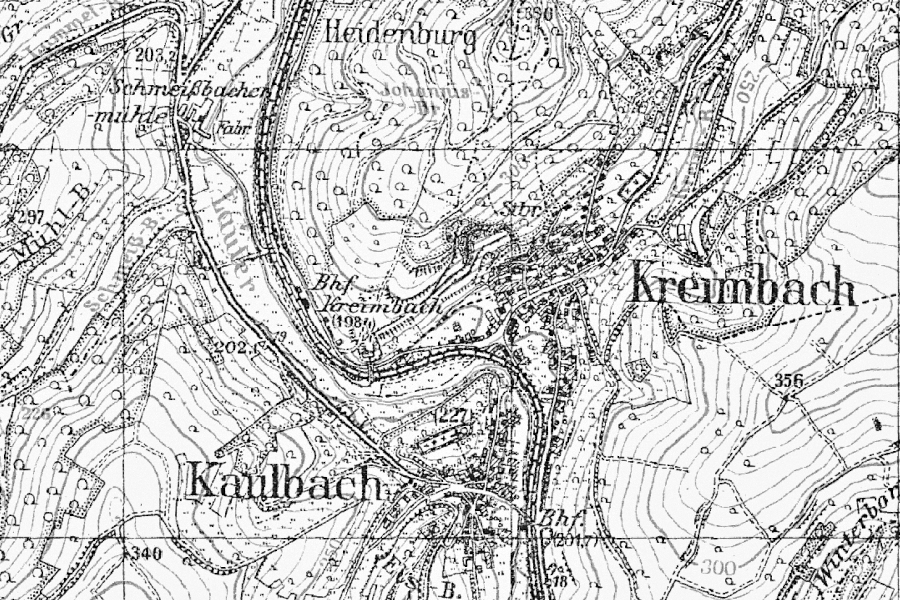

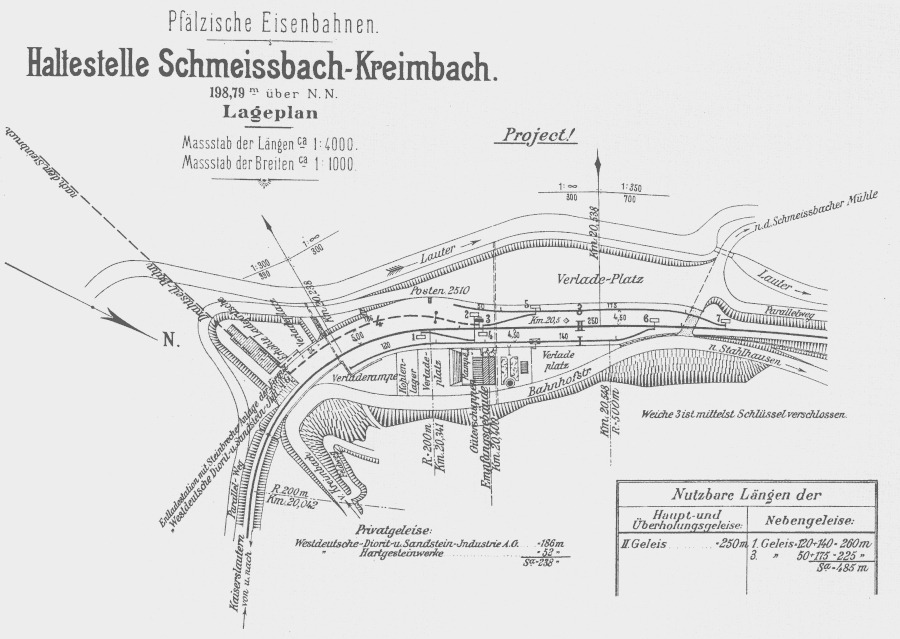

Am 18. Februar 1882 fand in Kaiserslautern der erste Spatenstich zum Bau der Lautertalbahn statt, welche am 15. November 1883 feierlich eröffnet wurde. Im Rahmen dieses Streckenbaus erhielten auch Kreimbach und Kaulbach einen gemeinsamen Bahnhof am westlichen Fuße des Kreimberges, weit außerhalb des eigentlichen Ortes. Aber warum? Den Grund hierfür nennen mündliche Überlieferungen22 aus der damaligen Zeit, nach denen ursprünglich ein zentraler Haltepunkt in etwa an der Stelle des heutigen Haltepunktes angedacht war. Allerdings hatte der reiche und angesehene Müller Scheidt (es ist nicht bekannt, welcher der beiden) von der Schmeißbacher Mühle wohl eigene Interessen. Er habe geltend gemacht, welche Menge Getreide er täglich vom künftigen Bahnhof abholen und wieviel Zentner Mehl oder andere Erzeugnisse aus seiner Mühle er regelmäßig dort verladen werde. Durch das Spinnen geschickter Intrigen habe er schnell viele Bewohner der umliegenden Orte für sich als Fürsprecher gewinnen können. Mit deren Unterstützung im Rücken und unter Ausnutzung seiner guten Verbindungen in entsprechende Kreise habe er dann mit stetem Verweis auf die hohen zu erwartenden Frachtgelder erreicht, daß der Bahnhof recht nahe an der Schmeißbacher Mühle, aber eben gänzlich außerhalb der Ortslage gebaut wurde. Dies ließen die Bewohner, besonders von Kaulbach, nicht auf sich bewenden und insistierten so lange, bis die Pfälzischen Eisenbahnen sich gezwungen sahen, in Kaulbach einen zweiten Haltepunkt zu errichten. Allerdings erneut nicht an der ursprünglich angedachten zentralen Stelle, sondern nochmals 300 Meter talaufwärts. Auch hieran soll der Müller Scheidt wieder seinen Anteil gehabt haben.

Im Jahr 1897 erhielt Amalie Jung durch den Pfälzischen Dienstbotenstift den zweiten Ehrenbrief ohne Geldbelohnung für 16 Dienstjahre als Magd bei dem Müller Heinrich Wilhelm Scheidt23.

1899 werden die beiden letzten Müller der Schmeißbacher Mühlen noch einmal erwähnt, am 28. März 189924 in der Bekanntgabe der Konkurseröffnung über das Vermögen von Heinrich Wilhelm Scheidt und Maria Eugenia, geb. Höh, Müllers- und Wirthseheleute auf der Schmeißbacher Mühle und am darauffolgenden Tag, dem 29. März 189925 in der Bekanntgabe der Konkurseröffnung über das Vermögen des Ludwig August Scheidt, Müller auf der Schmeißbacher Mühle.

- Ref, Eberhard: Pfälzisches Mühlenlexikon; LA Speyer Best. D51 Nr. 244 und Armgart, Martin/Dickel, Günther: Deutschordenskommende Einsiedel; in: Klosterlexikon, Bd. 1, S. 351 ↩︎

- Landeshauptarchiv Koblenz, Best. 54W, № 770 Unter-№ 05 ↩︎

- Christmann/Götz: Kreimbach – Kaulbach, Ein Heimatbuch (1963); Staatsarchiv Speyer, Kurpfalz, Akte Nr. 168, S. 1-28 ↩︎

- Drumm, H.: Schmeißbacher Mühle und Familie Scheidt, in: Westricher Heimatblätter, Jahrgang 3, № 6 vom Juni 1939; S. 47 ↩︎

- Christmann/Götz: Kreimbach – Kaulbach, Ein Heimatbuch (1963), S. 206 ↩︎

- Herzog, Heinrich: Kaiserslautern 1620 – 1650 Bürger, Hintersassen, Ortsfremde, Soldaten, Flüchtlinge und andere Personen; S. 28, № 443 ↩︎

- Herzog, Heinrich: Kaiserslautern 1651 – 1680 Bürger, Hintersassen, Ortsfremde, Soldaten, Flüchtlinge und andere Personen; S. 79, № 2916 ↩︎

- Ref, Eberhard: Pfälzisches Mühlenlexikon; Schneider, Hermann: Das Müllergeschlecht Schönenberger auf der Oppensteinermühle bei Olsbrücken; in: Pfälz. Familien- und Wappenkunde 1969, S. 185 ↩︎

- Christmann/Götz: Kreimbach – Kaulbach, Ein Heimatbuch (1963); Staatsarchiv Speyer, Geistl. Güteradministration Heidelberg, Rechnungen, Akte № 690, S. 23 ↩︎

- Christmann/Götz: Kreimbach – Kaulbach, Ein Heimatbuch (1963); Staatsarchiv Speyer, Kurpfalz, Akte № 172 ↩︎

- Christmann/Götz: Kreimbach – Kaulbach, Ein Heimatbuch (1963); S. 206 ↩︎

- Landesarchiv Speyer, Best. A2, № 172 ↩︎

- Zenglein, Dieter: Einträge in einer alten Familienbibel in Rothselberg; Westricher Heimatblätter 1999, S. 176-178 ↩︎

- Ref, Eberhard: Pfälzisches Mühlenlexikon; Landesarchiv Speyer, Best. D51, № 244 ↩︎

- Christmann/Götz: Kreimbach – Kaulbach, Ein Heimatbuch (1963); S. 207 ↩︎

- Christmann/Götz: Kreimbach – Kaulbach, Ein Heimatbuch (1963); S. 207 ↩︎

- Christmann/Götz: Kreimbach – Kaulbach, Ein Heimatbuch (1963); S. 207 ↩︎

- Ref, Eberhard: Pfälzisches Mühlenlexikon; Heil: Funktionaler Wandel, S.46; Archiv Kreisverwaltung Kusel № 661-04-K, Schmeißbacher Mühle: G. A. Scheidt an Landcommissariat Kusel v. 2.7.1845; LA Speyer Best. L56 № 834 S. 279 ↩︎

- Ref, Eberhard: Pfälzisches Mühlenlexikon; Heil: Funktionaler Wandel, S.46; Archiv Kreisverwaltung Kusel Nr. 661-04-K, Schmeißbacher Mühle: G. A. Scheidt an Landcommissariat Kusel v. 2.7.1845 ↩︎

- Landwirtschaftliche Blätter Nr. 18 vom 30. September 1879 ↩︎

- Ref, Eberhard: Pfälzisches Mühlenlexikon; Heil: Funktionaler Wandel, S. 44; Archiv Kreisverwaltung Kusel Nr. 61-04-K, Schmeißbacher Mühle: H. W. Scheidt an Bezirksamt Kusel vom 20.1.1881 nebst Vermerk Bezirksamt Kusel vom 28.6.1881; Archiv Kreisverwaltung Kusel Nr. 661-04-K, Schmeißbacher Mühle: Gendarmeriestation Wolfstein an Bezirksamt Kusel vom 26.7.1880 ↩︎

- Christmann/Götz: Kreimbach – Kaulbach, Ein Heimatbuch (1963); S. 287-290 ↩︎

- Beilage 6 zum Königlich-bayerischen Kreis-Amtsblatt der Pfalz Nr. 27 vom 05. März 1897 ↩︎

- Münchner Neueste Nachrichten, Ausgabe vom 28.03.1899 ↩︎

- Münchner Neueste Nachrichten, Ausgabe vom 29.03.1899 ↩︎