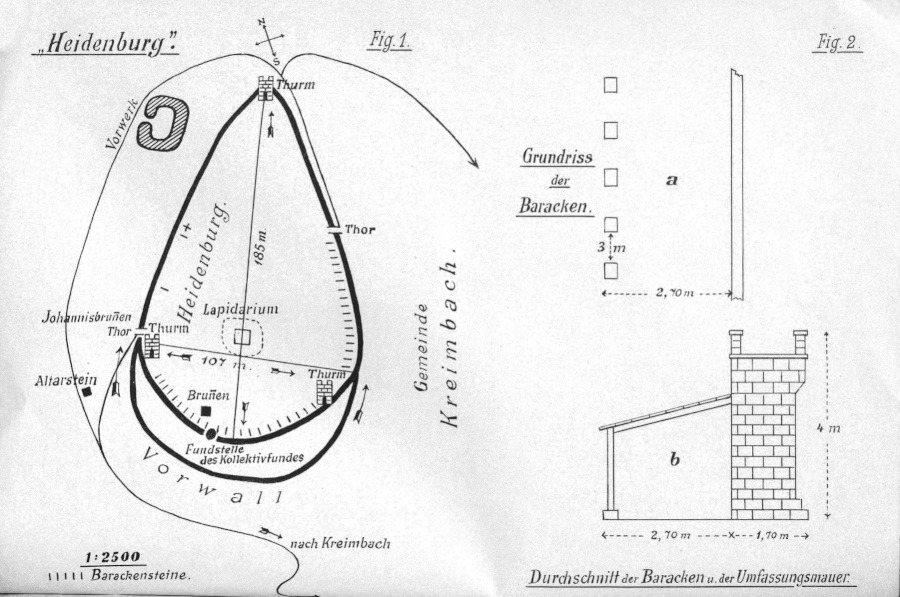

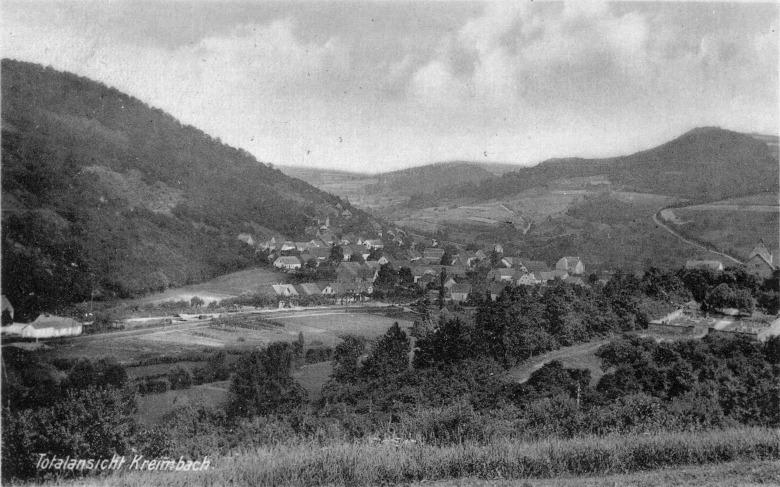

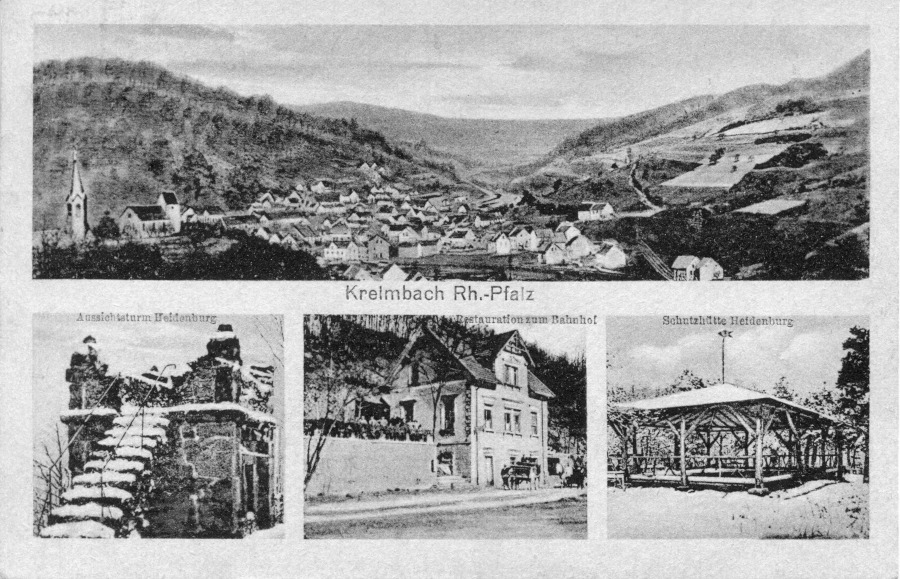

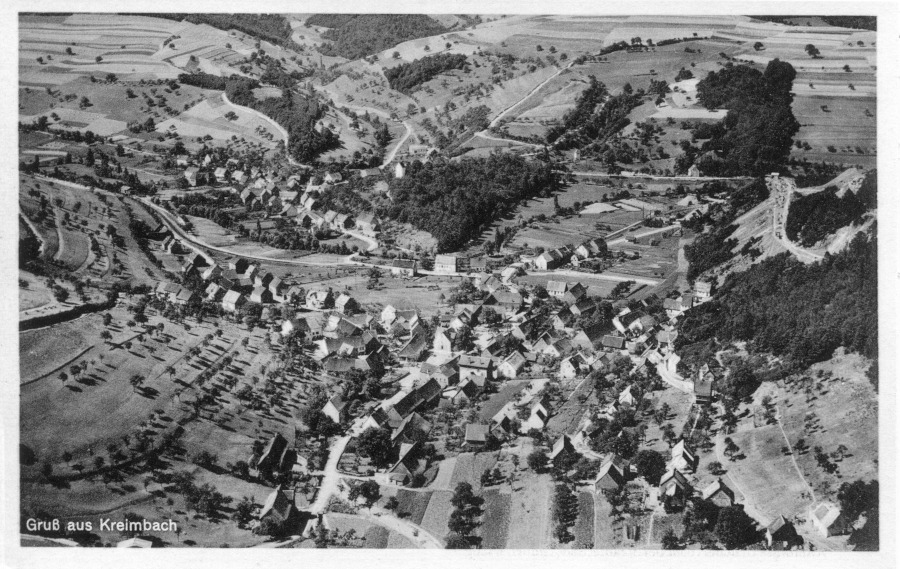

Ab 1887 unternahm Dr. Christian Mehlis mit seinem einheimischen Gehilfen Ludwig Scheidt umfangreiche Ausgrabungen auf dem Kreimberg und publizierte fortlaufend seine wissenschaftlichen Ergebnisse über den historischen Verein der Pfalz. So lassen sich erste Spuren der Besiedelung im Bereich der heutigen Dörfer Kreimbach und Kaulbach aufgrund entsprechender Grabungsfunde etwa in die Zeit 400 v. Chr bis Christi Geburt datieren. Damals existierte auf dem Plateau des Kreimbergs eine keltische Heidenburg nebst einem sie umgebenden Ringwall auf der darunterliegenden eiförmigen Terrasse. Weitere Funde verweisen auch auf eine zweite Heidenburg, diesmal unter römischer Besitzung im Zeitraum von etwa 260 n. Chr. bis zu ihrer Zerstörung durch die einfallenden Alemannen kurz nach 350 n. Chr..

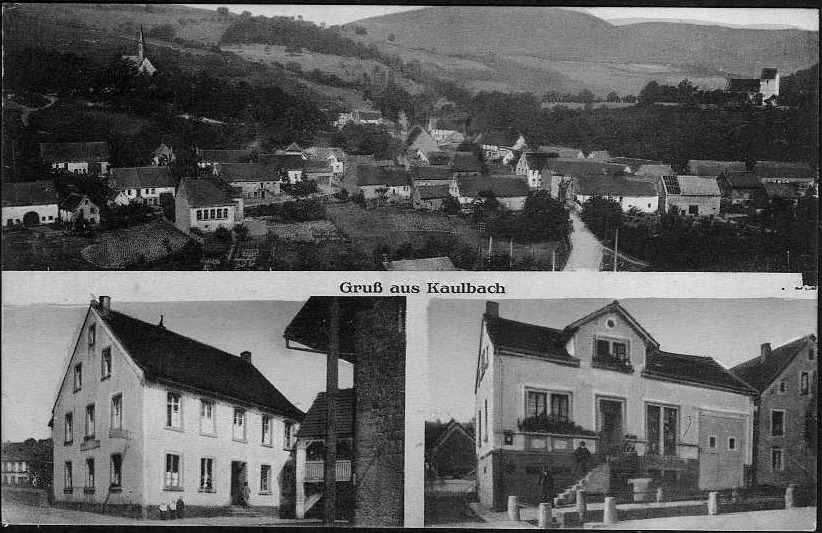

Laut Dr. Ernst Christmann1 soll die Nordpfalz in der folgenden Zeit zunächst nicht neu besiedelt worden sein. Allerdings befand sich auf dem „Michelsberg“, dem heutigen Standort der protestantischen Kirche in Kaulbach, eine Wodanskultstätte, welche von den Bewohnern umliegender Weiler aufgesucht wurde. Christmann geht davon aus, daß die Neubesiedelung zwischen dem 9. und 11. Jahrhundert geschah. Für das Jahr 1150 ist der zum Benediktinerkloster Offenbach am Glan gehörende Hanauer Hof belegt, dessen einstige Lage in Kaulbach heute noch mit dem Hausnamen „Hofhannickels“ bezeichnet wird. Zu dieser Zeit gehörten die beiden Siedlungen zum sogenannten Königsland, unterstanden also direkt dem deutschen König.

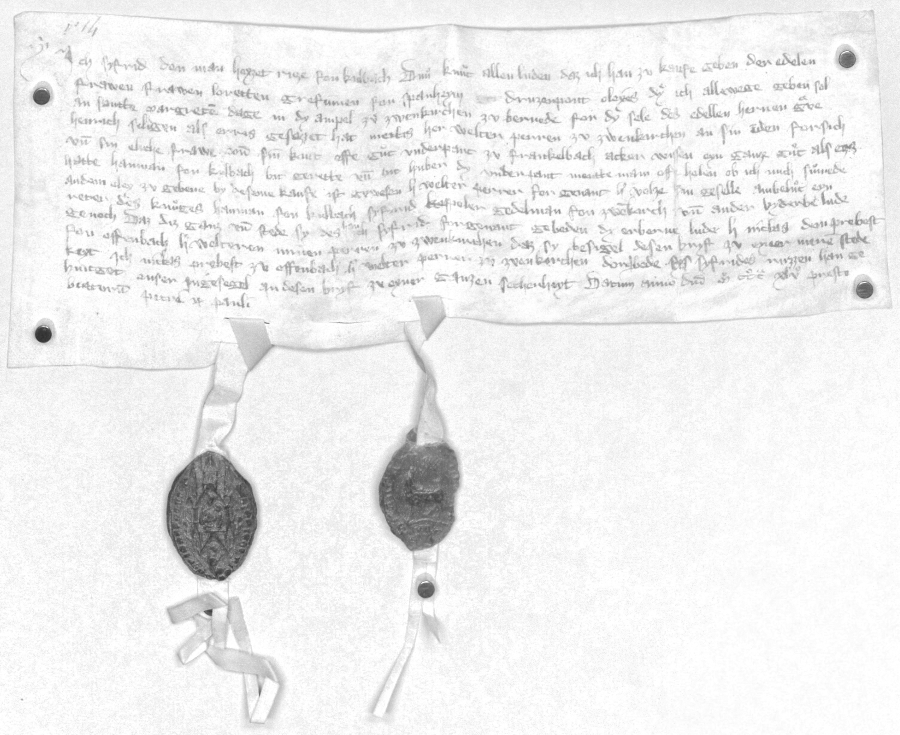

Eine erste schriftliche Erwähnung finden wir für Kreimbach im Jahr 1309 als Creynbach, dann 1389 als Kreyenbach, 1457 als Kreymbach, 1597 als Kreimbach, 1643 als Crambach und seit 1828 nur noch als Kreimbach. Für Kaulbach ist im Jahr 1281 ist die Nennung einer Erbbestandsmühle am „Culebach“ der Deutschordenskommende Einsiedel belegt2. Eine weitere Erwähnung finden wir in einer Sponheimer Urkunde aus dem Jahr 1345 als Kulbach3. Weitere Nennungen finden sich 1446 als Kullebach uff der Lauter, 1560 als Kaulenbach, 1580 als Coulbach und 1824 als Kaulbach4.

Beschreibung: Siegfried gen. Ruze von Kaulbach (Kul-) verkauft Loretta Gräfin von Sp. 13 Pfund Öl, die er jährlich am Margaretentag (13.07.) an die Ampel zu Zweikirche (Zwenkirchen) liefern soll. + Heinrich Graf von Sp. hat diese für sich, seine Frau und seine Kinder bei Walter, Pfarrer von Zweikirche, gestiftet. Zu Unterpfand stellt Siegfried Äcker und Wiesen eines ganzen Gutes zu Frankelbach, wie es Johann (Hanman) von Kaulbach hatte, mit Geräten und Huben; daran soll man greifen, wenn Siegfried säumig ist. Zeugen: Walter Pfarrer zu Zweikirche, dessen Gesell Volprecht (Volze), Ambelut, Richter des Königs, Johann von Kaulbach, Siegfried Keppeler und Gottfried (Gedelman) von Zweikirche. Siegfried bittet Nikolaus Propst zu Offenbach und den Pfarrer Walter von Zweikirche um Besiegelung. Diese kündigen ihre Siegel an.

Wo aber kommen die Namen eigentlich genau her? Aufschluß hierzu geben uns die Erläuterung von Dr. Christmann. Für Kreimbach führt er den Namen auf die sich im Laufe der Zeit gewandelte Form der Krähe zurück, von krâja über krâje, kreie, kreien und krein hin zu Kreim[-berg]. Und Krähe deshalb, weil sie wohl in alter Zeit an den Hängen des besagten Kreimberges in großer Zahl nisteten. Diese Namensgebenden Krähen sind heute auch Bestandteil des gemeinsamen Ortswappens.

Kaulbach hingegen führt er auf das mittelehochdeutsche kûle für Kugel zurück. Anlaß hierfür geben die Steinkugeln (in Kugelform verwitterter Diorit), die sich seit Alters her im Kaulbach (also dem Kûlenbach) finden ließen und von ihm in die Lauter transportiert wurden. Drei dieser Kugeln finden sich ebenfalls im gemeinsamen Ortswappen.

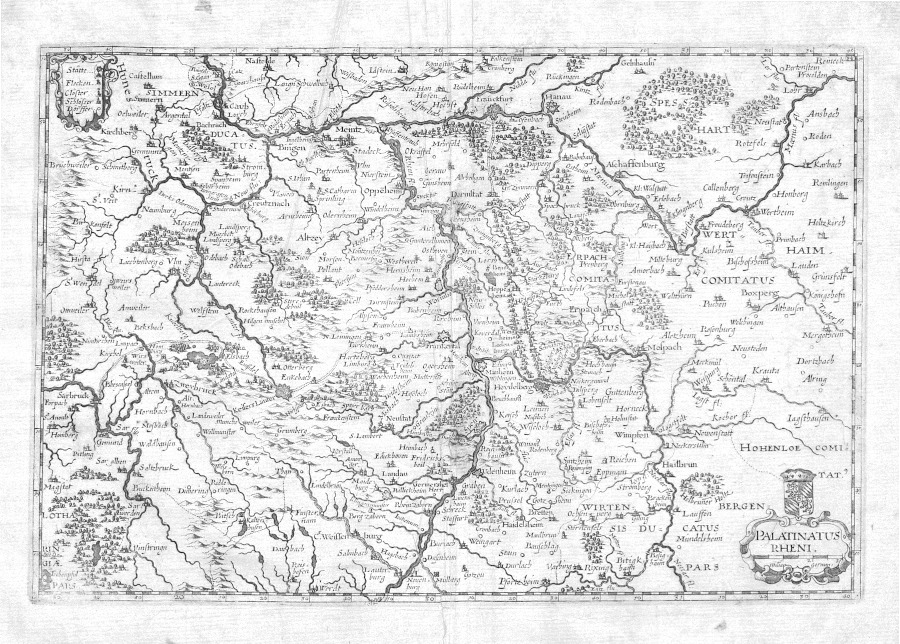

Nach dem Untergang der Staufer ordnete Rudolf von Habsburg das Reich neu, errichtete unter anderem die Burg Neu-Wolfstein und verlieh der ihr zu Füßen liegenden Siedlung Wolfstein im Jahre 1275 die Stadtrechte. Damals gehörten Kreimbach und Kaulbach, wie auch die Dörfer Katzweiler, Mehlbach, Hirschhorn, Ober- und Untersulzbach, Olsbrücken, Frankelbach, Rothselberg und Rutsweiler zum Amt Wolfstein und dieses wiederum zum Oberamt Kaiserslautern. Um nun den Unterhalt dieser Burg finanzieren zu können, war der König auf die Abgaben der Bewohner aus diesem Amt Wolfstein angewiesen. Allerdings sind Haushaltsdefizite keine Erfindung der Neuzeit, es fehlte bereits damals immer wieder an ausreichend Mitteln, um die fälligen Ausgaben zu decken. So folgte eine lange Zeit, in der das Amt Wolfstein mitsamt seiner zugehörigen Dörfer immer wieder an andere Herrschaften verpfändet wurde. Ein Beispiel dafür haben wir in der obigen Urkunde aus dem Jahr 1345 der Grafen von Sponheim, an welche das Amt zwischen 1300 und 1375 verpfändet war.

Aufgrund der immer wieder wechselnden Herrschaftszugehörigkeit der Einfachheit halber eine tabellarische Übersicht weiterer Verpfändungen5

| 1377/78 – 1390 | Ruprecht I. |

| 1390 – 1398 | Ruprecht II., Sohn d. vorgen. |

| 1398 – 1410 | Ruprecht III., Sohn d. vorgen. (1400 – 1410 als Ruprecht I. deutscher König) |

| 1410 – 1436 | Ludwig III., Sohn d. vorgen. |

| 1436 – 1449 | Ludwig IV., Sohn d. vorgen. |

| 1449 – 1475 | Friedrich I., Bruder d. vorgen. |

| 1476 – 1508 | Philipp .I, Neffe d. vorgen. und Sohn Ludwigs IV. |

| 1508 – 1544 | Ludwig V., Sohn d. vorgen. |

| 1544 – 1556 | Friedrich II., Bruder d. vorgen. |

| 1556 – 1559 | Ott-Heinrich, Neffe d. vorgen. |

| 1559 – 1576 | Kurfürst Friedrich III. |

| 1576 – 1583 | Ludwig VI., Bruder d. vorgen. |

| 1583 -1592 | Johann Casimir, Bruder d. vorgen., als Vormund für den Sohn d. vorgen. |

| 1592 – 1610 | Friedrich IV., Sohn von Ludwig VI. |

| ab 1610 | Friedrich V., Sohn d. vorgen. |

Für die Zeit des Dreißigjährigen Krieges sind noch keine historischen Aufzeichnungen über Kreimbach und Kaulbach belegt. Allerdings darf man davon ausgehen, daß auch diese beiden Dörfer nicht von den damaligen Geschehnissen verschont blieben. So lassen sich anhand des Wolfsteiner Stadt- und Amtskirchenbuches von 1640 im Zeitraum bis 1648 nur drei Familien in Kreimbach, nämlich in den Jahren 1643, 1644 und 1648, und in Kaulbach sogar nur eine Familie im Jahr 1642 nachweisen. Dies läßt erahnen, daß auch hier die Bevölkerung aufgrund der kriegerischen Handlungen nicht in geringem Maße dezimiert wurde6.

Anhand von Schatzungslisten erbringt Christmann für den Zeitraum nach dem Dreißigjährigen Krieg den Nachweis, daß sowohl Kaulbach als auch Kreimbach prosperieren und die Anzahl der Bewohner nach dem Ende des Krieges und trotz weiterer teils verheerender Auseinandersetzung (Heeresdurchzüge Ludwigs XIV., Pfälzischer Erbfolgekrieg) und wirtschaftlicher Not langsam ansteigt. Stellen wir zur Veranschaulichung die Entwicklung der Einwohnerzahlen für die Jahre 1786 bis 1792 einander gegenüber7

| Jahr | Kreimbach | Kaulbach |

| 1786 | 170 | 145 |

| 1787 | 171 | 145 |

| 1788 | 174 | 151 |

| 1789 | 180 | 196 |

| 1790 | 178 | 191 |

| 1791 | 213 | 170 |

| 1792 | 190 | 154 |

In der Folge der französischen Revolution von 1789 begannen ab 1792 die Koalitionskriege Napoleons, von denen auch das Oberamt Lautern nicht verschont blieb. Nähere Beschreibungen aus der Zeit können wir der Familienbibel des Müllers Johann Wilhelm Scheyd entnehmen8, deren Ausschnitt hier im Kontext nochmals wiedergegeben sei.

Anmerkungen zu den Kriegsjahren 1793 bis 1796 auf dem rückwärtigen Deckblatt

Das 1793te Jahr

haben wier Krig und Griß Geschrey in unserer Gegend gehabt; wir

haben Keißerliche, Preißen und Hannofer und Heßen Völker bey uns und das Gantze Reich streittet

gegen Franckenreich, und ist in diesem Jahr so eine schröckliche Dirung das es schon so eine

lan(g) Zeit nicht hat gerechnet. Auff den 19ten Juny haben wir einen Gewitterrechen gehabt, nun seind

der Zeit keinen bis den 2ten 8ber so ein Tag Regen, mehr nicht.

Und ist alles sehr teuer das malter Korn 10 fl., 30 Xr., die Spelt 7 fl., der Kohl-

samen das Malter 20 fl.; der Haber hat den Mey das Malter 7 fl. 20 Xr. golten und im Ocktober 6 fl., der

Centner Weiß-Glehsahmen 30 fl., das Pfund Schweinefleisch 10 Xr., das Rintfleisch 8 Xr.

das Malter Grunbieren 4 fl. 16 Xr.; das mager Fieh ist aber wegen des Futers und der Dirung wolffeil. Hab

ich Nickel Scheid der alte dieses den 20ten 8ber 1793 auffgeschrieben und werte weiter wie es sich noch

zu tröget auffschreiben. Wir mißen alle Woch von hir Frucht zu Lautern laten und auff Birmesenß vieren.

Nun ferner wird das Grigesfeuer von Tag zu Tag erger. Den 28ten 9ber.

1793 sein 120 000 Franzosen von Kolweiler und die Straße (nach) Ramstein

über Olßprucken und nachher dem Keißersberg und (Morlautern) marschiret und da eine Schlacht gehal-

ten, das da unzehlige viele Menschen und Füh sind auff dem Platz plieben und es hat 3 Tage lang kannu-

nirt das meine Finster gantz erstaunet gezi(ttert) und wir haben 3 Tag und 3 Nächte nicht geschlaffen und

unser Füg die 3 Tag und 3 Nachten im Selberg gehabt. Den 26ten 9ber sein die Fran-

zoßen in unser Orth gefallen und dem manne das Gewehr und Sabel auff die Brust gehalten, bis sie

ihnen das Gelt all gegeben haben. Den 1ten Xber sein sie wieder ab marschiret bis nach

Bliß Casten, so ist wieder ein wenig Ruh gewesen. Das fernere wird sie lehren. 1794 den 3

Januar sind die Frantzoßen milliohnenweis in unser Reich gefallen und haben uns alles geblintert,

unser (Fieh)

al genommen Kie und Ockßen, Schaff und Schwein überhaubt alles Vermegen

unßer Orth hat nebst aller Plinterung 10 000 fl. Brandschatzung geben mißen

und die Franzoßen sind hir geweßen bis in den Mertz, nachhin sind sie in den Reißwalth

gezogen und in Lautern und sind bis dato 18. Mey noch da.

Mir haben uns im Mertz wieder vor die Noth Füe kauft und wieder die Som-

sath getan zu Noth. Nun den 16ten Mey haben wir zum ersten Mahl ein Teusche Feltwacht in

unserm Ort. An Jötzo gilt das Malter Korn 11 fl., die

Speltz 7 fl., der Haber 6 fl. und die gantze Gegent ist wieter mit deutsche Felcker angefüllt, nun weis der

Liebe Gott wie es weiter gehet. Wir haben den Winter mißen für einen großen Haufen Stroh und Hey

und auch jöder 1 Malter Frucht auff

Seite 2

Schibertz tragen, das Stroh und Hey ist verbrent worten, die Frucht haben wir wieder derfen aufffaßen.

Wir habe vor das Brennen mißen

130 fl. spentiren, an sonsten hat das Dorff sollen abgebrant werden. So haben wir mit dem Hey und Stro

brant bezahlt abewr was sie Vie aus unserm Orth getriben haben ist kein Zahl; sie haben mir 8 Ockßen, 3

zwey Jährige Stir, 1 Kuh, 3 fette Schwein, 1 Seykalb,

14 Malter Speltz, 10 Malter Korn, 20 Malter Haber und alles Ge(tüch?), Fleisch

und was sie grigt habven, genommen; aber doch niemand getöttet. Aber 10 Man von hir haben zu Lau-

tern gefangen geweßen bis wir die 10 000 fl. bezahlt hatten. 1794, den 23ten Mey haben wir Preißen zu Einquartierung

grigt, nähmlich 500 Man, die unter Gönneral Borstel stehende Leit. Ich habe 2 Leitenant

(und den) Feltbretiger und 7 Betinten im Quartir, Leidnand Ferter und Leitnandt Bißmarck.

1795 haben wir alle Woch mißen 7 Wagen (und) 1 Karg auff Alsenß mißen fahren mit Hey und Stro und in

diesem Winter haben die Frantzosen den gantzen Rein bezogen und wir mussten vor sie liffern Hey,

Haber und Stro. Und haben sie noch Haber kauft das Malter 5 fl. 30 Xr. und Korn 10 fl., Spelt 7 fl. und

eben alle Früchte, worauff der Hun(g)er zu befürchten war. Den 1795ten Sommer hat das Malter Korn

golten 20 fl., die Spelt 10 fl., der Haber 7 fl., das Pfund Rinthfleisch 14 Xr., das Pfund Schweinsfleisch 18

Xr.. Ferner diesen 1795ten Herbst seind die Frantzosen wieder an dem Rein zurück geschlagen worten

(und haben sich gut gehalten) bis nach Lantauen und Birmersens,

Homburg Birckefelt, Oberstein, darnach sind sie auff der anter Seit der Noh hinunter bis Coblens

und in gantz Holant stehen geblieben bis tato den 26ten Merz und wer weiß noch wie lanck. Seid dem

1795ten Herbst so sind die Keiserlichen ungerischen Hußaren und Olaner oder Spißreiter bey uns im

Winter Quartir. 1796 bis Ostern den 27ten Mertz 1796 und wißen noch nicht wan sie fort kommen; sie

haben alle Früchte gespert, das wir nicks können verkauffen als den Habe, mißten wir an sie geben das

Malter 4 fl. Zum überichen müßen wir sie füdern um sonst. Ich habe den Rytmeister im Haus mit seiner

Kochin und 1 Husar und 3 Geul. Der Rytmeister heist Anthonyus Chüißmarcky.

Auf der folgenden Seite haben sich einige französische Soldaten verewigt, wohl solche, die bei Müller Scheyd im Quartier lagen

Patriote Gindre Gabriel

Auchatraire (?) Panisset

Rozet

Francois Rozet Caporal

au deuxieme Battalion

de la 62 e Brigade

Goubertiez

Im Inneren der Bibel, auf dem leeren Blatt vor Beginn der Bücher des Neuen Testaments ist von Hand verzeichnet

Goubertiez Volontaire

Michel Maurent

Ein weiterer Bericht über die Verhältnisse in Kaulbach und der Umgebung zu Beginn des Jahres 1794 findet sich in einem Artikel der Karlsruher Zeitung, Ausgabe Nr. 27 vom 03. März 1794. Dort liest man

Sreiben aus Weſteri, vom 25. Febr.

Die Franzoſen befinden ſi no in großer Anzahl in und um Lautern, ſie fordern ſogar in der ganzen Gegend den vom vorigen Jahr her no bekannten Eid der Freiheit und Gleiheit und nehmen die jungen Leute zum Kriegsdienſt weg. — Ein 300 Mann ſtarkes franzöſies Piquet hat si von Lautern herunter bis Olsbrüen und Kaulba gezogen, um, wie man vorläufig weiß, dem on im bejammernswürdigen Zuſtand si befindlien Lauterthal vollends dur Plünderung den letzten Stoß zu verſetzen. Die gute Landleute bringen daher ihr no weniges Vieh und Hausgeräth na Lautereen, um dieſes bereits Gerettete bei mehr herannahender Gefahr weiters zu transportieren. In geſtriger Nat trafen 5 ſäſie Huſaren eine feindlie Patrouille von 10 Mann zu Weilerba an, die ſi mit Plündern beäftigten, ſie hieben 6 Franzoſen auf der Stelle zuſammen und maten 2 zu Gefangenen, die übrigen zwei aber entwiten und liefen na Lautern, wo ſie Lärm maten. Dieſes verurſate alſo, daß der dur die brave ſäſie Huſaren errungene Vortheil dem Ort Weilerba übel zu ſtatten kam, indem von Lautern aus, glei 100 Chaeurs dahin derairt wurden und zum Willkomm auf der Stelle das no wenige Vieh jeder Gattung theils fortleppten, theils zuſammenhieben, Fenſter und Thüren im ganzen Ort einlugen und das Geringſte wegnahmen. Zuletzt äußerten ſie ſi no, daß etlie Häuser, beſonders jenes, worinn der ſäſie Ueberfall geehen seye, abgebrannt werden ſollten. Ob dieſes nun leider ausgeführt werden wird, müen wir, ſo wie das Weitere, abwarten.

Für das Jahr 1796 gibt uns die Pfarrbeschreibung beim protestantischen Pfarramt Rothselberg auf Seite 70 Auskunft9

„Auch die Gemeinde Kaulbach hatte von den Franzosen schwer zu leiden. 1796 wurde wahrscheinlich das ganze Dorf von den Franzosen geplündert und teilweise zerstört, die Inneneinrichtung der Kirche bis auf die Kanzel durch französische Soldaten verbrannt, jedoch im folgenden Jahr von den in der Umgegend gesammelten Geldern wieder neu angeschafft.“

Nach dem Friedensschluß wurden die bislang französisch besetzten Gebiete links des Rheines und somit auch Kreimbach und Kaulbach Teil der französischen Republik. Man gehörte zum Kanton Wolfstein im Arrondissement Kaiserslautern des Département du Mont-Tonnerre.

In der Folge der Befreiungskriege kam es dann beim Wiener Kongress 1815 zur Neuordnung Europas, der neu gebildete Rheinkreis gelangte zum 01. Mai 1816 an das Königreich Bayern und Kaulbach wurde Sitz einer Bürgermeisterei.

Das Jahr 1816 ging aber noch aus einem anderen Grunde in die Geschichtsbücher ein, und zwar als das Jahr ohne Sommer. Diese Zeit war durch mehrere ungewöhnliche Wetterphänomene gekennzeichnet, für die es damals weder einzeln noch im Gesamtzusammenhang eine schlüssige Erklärung gab. In Mitteleuropa kam es zu schweren Unwettern. Zahlreiche Flüsse (unter anderem der Rhein) traten über die Ufer. In der Schweiz schneite es jeden Monat mindestens einmal bis auf 800 Meter Meereshöhe und am 2. und 30. Juli bis in tiefe Lagen. Durch die geringere Schneeschmelze im Vorjahr und die angesammelten zusätzlichen Schneefälle, zum Beispiel in den Alpen, führte die Schneeschmelze örtlich zu katastrophalen Überschwemmungen. Die niedrigen Temperaturen und heftige Niederschläge führten, besonders in Deutschland, zu Ernteausfällen, so auch in Kreimbach und Kaulbach. Der Urgroßvater von Dr. Christmann schrieb dazu in sein Hausbuch10

[…] In diesem Jahr war eine große Hungersnot. Das Malter Korn kostete 25-26 Gulden, das Malter Spelz 16 Gulden, Kartoffeln 8-9 Gulden. Es kamen öfters an einem Tag 50-60 Arme sogar von Pirmasens hierher.

Es war die Ursache, daß es voriges Jahr 1816 das ganze Jahr geregnet hat; keine 3 Tage war Sonnenschein. Auf Martini, den 11. November, war noch Spelz und Hafer im Feld. Zwischen Weihnachten und Neujahr habe ich helfen in der Schmeißbacher Mühle Wicken nach Haus fahren, ganz mit Schnee gefroren; aber im Frühjahr, als es Tauwetter gab, mußten sie aus der Scheuer geschafft werden; denn es war alles faul.

Die darauffolgenden Jahrzehnte verliefen in beiden Dörfern wenig ereignisreich. Weder während der Pfälzischen Revolution 1849, noch während der Kriege von 1864, 1866 und 1870/71 gab es nennenswerte Vorkommnisse.

Ungeachtet aller politischer Entwicklungen und der Auswanderungswelle zwischen 1885 und 1938 wuchsen beide Dörfer durch das gesamte 19. bis in das 20. Jahrhundert hinein kontinuierlich weiter. Die Weltkriege forderten aber auch in Kreimbach und Kaulbach ihre Opfer, so fielen im ersten Weltkrieg insgesamt 26 Männer aus beiden Dörfer und im zweiten Weltkrieg zählte man 64 Gefallene und Vermißte.

Größere Kriegshandlungen fanden hier nicht statt, zu erwähnen sei aber die Flakstellung Wörsbach nebst zugehörigen Munitionsbunkern einer Batterie des Festungs-Flak-Regiments 33 der Luftverteidigungszone West, die sich von 1938 bis 1940 teilweise auch auf der Gemarkung Kreimbach befand. Noch heute spricht man in beiden Dörfern von „über die Bunker gehen“, wenn man einen Sonntagsspaziergang über diese Hochfläche macht, auch wenn diese bereits in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts gesprengt wurden und heute nichts mehr an sie erinnert.

Nach dem zweiten Weltkrieg wurde die Pfalz und somit auch Kreimbach und Kaulbach 1946 in das neu gebildete Land Rheinland-Pfalz eingegliedert und selbiges 1949 Bestandteil der neu gegründeten Bundesrepublik Deutschland. 1955 wurde die bisherige Kaulbacher Bürgermeisterei nach Kreimbach verlegt und am 07. Juni 1969 die beiden bislang eigenständigen Dörfer zum neuen Dorf Kreimbach-Kaulbach zusammengelegt.

- Christmann/Götz: Kreimbach – Kaulbach, Ein Heimatbuch (1963), S. 27 ↩︎

- Ref, Eberhard: Pfälzisches Mühlenlexikon; Landesarchiv Speyer, Best. D51, № 244 ↩︎

- Christmann/Götz: Kreimbach – Kaulbach, Ein Heimatbuch (1963), S. 31 ↩︎

- Dolch, Martin/Greule, Albrecht: Historisches Siedlungsnamenbuch der Pfalz, Speyer 1991 ↩︎

- Christmann/Götz: Kreimbach – Kaulbach, Ein Heimatbuch (1963), S. 36-37 ↩︎

- Christmann, Ernst: Dörferuntergang und -wideraufbau im Oberamt Lautern während des 17. Jahrhunderts (1960) ↩︎

- Christmann/Götz: Kreimbach – Kaulbach, Ein Heimatbuch (1963), S. 92 ↩︎

- Zenglein, Dieter: Einträge in einer alten Familienbibel in Rothselberg; Westricher Heimatblätter 1999, S. 176-178 ↩︎

- Christmann/Götz: Kreimbach – Kaulbach, Ein Heimatbuch (1963), S. 135 ↩︎

- Christmann/Götz: Kreimbach – Kaulbach, Ein Heimatbuch (1963), S. 171 ↩︎